Educação

|

|

| Estudar Química para quê? Um caso investigativo para o desenvolvimento dos argumentos de licenciandos sobre a importância da disciplina de química no currículo escolar Study chemistry for what? An investigative case for the development of teacher candidates' arguments about the importance of chemistry in the school curriculum |

|

Carolina M. PrimoI; Francisco O. C. FerrariniII; Vagner A. MorallesI; Amadeu M. BegoI,* I. Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica, Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista (Unesp), 14800-900 Araraquara - SP, Brasil Recebido: 16/10/2024 *e-mail: amadeu.bego@unesp.br The recent secondary curriculum reform in Brazil generated discussions around arguments for the inclusion of specific subjects within the official curriculum. This qualitative study, situated within a teacher education program at a university of São Paulo, investigates the arguments constructed by 31 pre-service teachers concerning the importance of Chemistry in the secondary curriculum. Findings highlight the impact of targeted instructional interventions on challenging pre-existing, naive conceptions held by them. Well-designed interventions foster the development of sophisticated arguments aligned with the value of scientific literacy for secondary students, reflecting deeper understandings of how chemistry education contributes to broader educational goals. INTRODUÇÃO A temática do currículo para a educação básica vem ganhando destaque desde 2017 com a promulgação da Lei No. 13.415 que instituiu a reforma do Ensino Médio.1 A referida lei promoveu diversas alterações das quais destacam-se, particularmente, a obrigatoriedade da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)2 aos currículos, o aumento da carga horária das atividades letivas e a disponibilização dos itinerários formativos nas escolas. Ao longo do ano de 2023 foi realizada ampla consulta pública com estudantes, professores e gestores acerca da necessidade de reestruturações no Ensino Médio e, com base nos resultados obtidos, surge, em 31 de julho de 2024, a Lei No. 14.945.3 Esse dispositivo prevê reformulações educacionais que tencionam trazer mais qualidade e ampliar oportunidades de aprendizado aos alunos secundaristas. Dentre essas modificações destacam-se: a retomada de todas as componentes curriculares como elementos obrigatórios, superando assim a restrição imposta, pela lei anterior, às disciplinas Matemática e Língua Portuguesa; o aumento de 1800 h para 2400 h para componentes curriculares da Formação Geral Básica; e redução dos itinerários formativos de 1200 h para 600 h. Em termos mais específicos, o referido documento ampliou e estruturou para o Ensino Médio as perspectivas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com base naquilo que é desenvolvido no Ensino Fundamental, e estabeleceu que as componentes curriculares Química, Física e Biologia estariam nela encerradas. Tal organização está intimamente associada ao contexto da organização de itinerários formativos, pois as componentes curriculares de uma dada área são determinantes para que os alunos escolham o tipo de aprofundamento científico que querem cursar ao longo da seriação escolar abordada.1,4 Apesar das constantes mudanças empreendidas pelos legisladores no contexto educacional, a aplicação da BNCC tem sido alvo de numerosas críticas quanto às instruções para o desenvolvimento de projetos didáticos e pedagógicos. Dentre essas críticas destacam-se: o formato e a qualidade das atividades estipuladas para o Ensino de Ciências; a expressão de visões distorcidas e simplistas das Ciências; e o rebaixamento da quantidade de conteúdos e da ênfase a determinados componentes curriculares.5-7 Nessa lógica, as consequências advindas dessas concepções reforçam que a BNCC, alicerçada na ideia de competências para o mundo do trabalho, acabou por se transformar em um catálogo de conteúdos a serem aplicados pelo professor em sala de aula. Tal fato é apontado como determinante para a redução da qualidade do ensino, pois implica, de um lado, a desvalorização de questões sociais, culturais e tecnológicas que estariam associadas ao Ensino de Ciências e, de outro lado, associa-se a uma perspectiva neoliberal de educação para atender estritamente ao mercado de trabalho.8-11 Quanto à temática da expressão de visões distorcidas e simplistas das Ciências, Leite e Ritter6 apontam que o documento oficial exprime concepções empiristas para a produção de conhecimento científico. Para os autores, esse tipo de fundamentação reforça uma visão de senso comum pautada na ideia de que só necessitam aprender determinado conhecimento aqueles que efetivamente os utilizarão profissionalmente. Assim, o ensino de Química, por exemplo, não seria relevante para os estudantes que não optassem pelos itinerários da área das Ciências da Natureza. Essa concepção marcadamente utilitarista pode ter implicações deletérias para uma necessária formação ampliada em nível médio, que abarca a alfabetização científica, crítica e cidadã.8-11 Já para as questões relativas ao rebaixamento da quantidade de conteúdos e ênfase dados a determinados componentes curriculares, Alves et al.12 afirmam que os resultados advindos da aplicação das diretrizes da BNCC proporcionaram a diminuição da ênfase da disciplina de Química no Ensino Médio; restrições nos conteúdos de Química ao longo das séries; e a transferência de muitos conteúdos da disciplina deste nível de ensino para o Ensino Fundamental. Como um exemplo concreto dessas implicações, a pesquisa de Martins et al.11 identificou que, em 2022, em uma escola pública de Fortaleza, as disciplinas de Química, Biologia, Física, História e Geografia passaram de 2 h para 1 h semanal, a fim de que os alunos pudessem cursar disciplinas eletivas. Sob tal ponto de vista, desponta a importância de processos reflexivos, por parte de professores em exercício e em formação inicial, acerca dessas temáticas. Isso se justifica em razão da existência de um cenário reformista no qual torna-se fundamental o reforço às expectativas da aquisição de conhecimentos científicos capazes de ampliar horizontes culturais e o exercício da autonomia e da cidadania dos alunos. Além disso, a falta de consciência crítica dos professores pode ser um fator decisivo para a manutenção de visões assentadas no senso comum e deformadas acerca da importância das Ciências da Natureza.13 Assim, considera-se fundamental que no processo formativo de professores haja reforço de ordem teórica e prática para esta temática na perspectiva de que, futuramente, sejam capazes de sustentar a importância dos conhecimentos de sua disciplina no currículo escolar.14 Com base nessas problemáticas, esta pesquisa qualitativa, desenvolvida com estudantes de primeiro ano de um curso de licenciatura em Química no interior paulista, investiga como futuros professores justificam a importância da disciplina no currículo. Ademais, examina o potencial de uma intervenção com casos investigativos para desafiar e remodelar suas concepções sobre a natureza, propósito e implicações da Química para os objetivos da educação escolar.

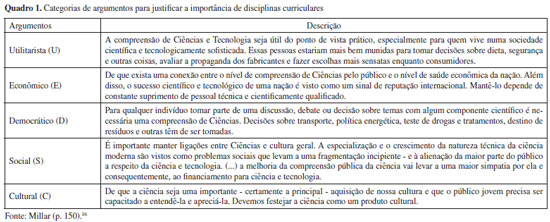

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA No sentido de amparar as análises deste trabalho, apresentam-se a seguir as informações relativas à importância do ensino de Ciências para alunos da educação básica e a proposição de uma ação formativa capaz de aprofundar conhecimentos de licenciandos acerca da importância da componente curricular Química na educação escolar. Prerrogativas para sustentar a importância do ensino de Ciências no currículo do Ensino Médio Pode-se assumir como premissa que uma das consequências da reforma do Ensino Médio foi a desvalorização do ensino de Química. Desse modo, é importante apresentar, à luz de um quadro teórico, as principais características que justificam a inserção de determinado conhecimento no currículo escolar. Milner15 argumenta que uma área do conhecimento deve apresentar três critérios fundamentais para fazer parte de um currículo escolar, quais sejam, contribuir, de forma privativa, para aquisição de habilidades, conceitos e perspectivas específicas; ser adquirida somente sob instrução no ensino formal; e possuir importância e valor para os indivíduos. Além de apresentarem conteúdos e abordagens próprias, que não se encontram em outras áreas do conhecimento, muitas vezes, os conhecimentos químicos divergem dos conhecimentos de senso comum. Em função disso, não podem ser adquiridos espontaneamente com as experiências de vida em sociedade. Outrossim, a literatura especializada busca discutir e sistematizar os diferentes argumentos utilizados para justificar sua importância e seu valor para os indivíduos. Nessa perspectiva, e a partir de uma revisão na literatura, o pesquisador inglês Robin Millar16 reconheceu a existência de tais argumentos e os expôs em cinco categorias, que estão apresentadas no Quadro 1.

Para o pesquisador, os argumentos apresentam diferentes perspectivas que justificam a inserção das Ciências da Natureza no currículo escolar. No entanto, eles não são irrefutáveis e apresentam certas fragilidades, notando-se que alguns argumentos apresentam maiores fragilidades do que outros. Assim, na visão de Millar,16 o argumento utilitarista poderia ser questionado a partir da premissa de que quase nenhuma decisão prática cotidiana é tomada com base em conhecimento científico e, quando presente em discursos, apresenta-se na forma de regras gerais de senso comum e sem alguma precisão científica. Destarte, por si só, não justificaria um ensino de Ciências obrigatório para todos. O pesquisador inglês prossegue diante de suas análises e estipula que, para o argumento econômico, ocorre ênfase na necessidade de uma instrução dedicada a atender demandas das indústrias relativas à geração de mão de obra qualificada. Quanto ao argumento democrático, a avaliação do autor sugere uma fragilidade direcionada para a própria complexidade do conhecimento científico. Isto é, os debates que ocorrem na sociedade existem em diferentes níveis e estão sempre evoluindo com o tempo e, assim sendo, não é possível afirmar que, com apenas o conhecimento científico adquirido na escola, o indivíduo será capaz de debater sobre questões que possam, eventualmente, surgir no seu convívio em sociedade. Para finalizar, os argumentos social e cultural estão intimamente atrelados e se constituem como fortes argumentos para justificar a necessidade do ensino de Ciências, pois "Ciências não é só a principal aquisição cultural, é o produto definidor de nossa cultura, aquilo que podemos esperar mais confiantemente que será identificado pelos historiadores e arqueólogos do futuro como característico de nossos tempos." (p. 81)16 Em razão dessas considerações, a perspectiva da intervenção didático-pedagógica apresentada nesta pesquisa foi a de que os estudantes pudessem desenvolver uma argumentação plural, reconhecendo eventuais fragilidades de cada argumento empregado nas respostas aos questionamentos realizados. Isto posto, a ideia de pluralidade requer um rol de argumentos para amparar a importância da disciplina Química em currículos escolares, de forma que um único argumento não deve ser considerado mais correto que outro. Assim, a argumentação plural ajudaria a suprir fragilidades de alguns argumentos, como o utilitarista, principalmente quando agregados a argumentos mais robustos, como o social e o cultural. O uso de casos investigativos no ensino de Química Os casos investigativos (CI), também denominados como estudos de casos, compreendem narrativas que descrevem situações-problema, reais ou simuladas, de caráter científico e/ou sociocientífico. Nessa proposta, é solicitado que os estudantes busquem soluções para dilemas propostos com base em fundamentos científicos. Os resultados advindos do uso dessa estratégia de ensino permitem aproximar os estudantes de seu futuro profissional e possibilitar a integração entre diferentes conhecimentos.17,18 Nessa perspectiva, pesquisas têm apontado que o próprio processo de elaboração de CI pode ser muito enriquecedor para a formação inicial e continuada de professores de Química, pois permitem atualização científica e pedagógica, fomentos à autoestima e às habilidades de leitura e escrita acadêmico-científica.19-21 Anastasiou e Alves22 destacam uma sequência de operações de pensamento durante a resolução do CI: a análise; a interpretação; a crítica; o levantamento de hipóteses; a busca de suposições; a decisão; e, finalmente, a síntese. Além disso, as autoras discutem que os CI podem ser avaliados a partir da aplicação dos conhecimentos; da coerência das resoluções; em razão da riqueza e profundidade da argumentação; e da síntese apresentada pelos alunos. Vale sublinhar que os CI são potenciais para viabilizar práticas de avaliação processual e formativa, uma vez que a observação e o acompanhamento do desempenho dos alunos durante a análise e a resolução de um caso permitem ao professor identificar dificuldades específicas de aprendizagem e fornecer feedback ajustado para atender às necessidades individuais e/ou coletivas.17-21,23 Tendo em vista as características e potencialidades do uso de CI, utilizou-se o CI elaborado por Moralles e Bego,13 intitulado "Estudar Química para quê?" (Quadro 2), a fim de fomentar a discussão, em um contexto acadêmico direcionado à formação profissional docente, acerca da importância da inserção da disciplina de Química no currículo oficial do Ensino Médio.

O CI em questão é do tipo estruturado, segundo a classificação proposta por Queiroz e Cabral,23 e apresenta as características recomendadas, pela literatura especializada, para um "bom" caso. Narra uma história curta, incluindo citações e descrição detalhada dos personagens, o que contribui para gerar empatia do leitor.17,18 O foco do dilema está em uma problemática relevante e atual que compreende a importância do ensino de Química no Ensino Médio. A problemática é introduzida na forma de um dilema enfrentado pelo personagem central, um professor de Química. Ao final da história, busca-se instigar os estudantes à tomada de decisão, por meio da reflexão crítica e argumentação. Trata-se de uma situação relevante para ser implementada junto a licenciandos, pois está diretamente relacionada aos seus futuros profissionais. A narrativa retrata uma situação comum aos professores, uma vez que frequentemente são questionados acerca da importância dos conhecimentos que lecionam para seus alunos. A situação se agrava com a atitude da mãe do estudante, que reafirma a visão de senso comum de que só precisa aprender a disciplina Química aqueles que a forem utilizar em seu futuro profissional. Considerando as características do caso adotado, entende-se que essa estratégia didática pode colaborar positivamente para a reflexão crítica dos estudantes e, consequentemente, para sua formação profissional. Destaca-se a importância do posicionamento crítico e coerente do professor formador no sentido de apresentar argumentos fundamentados frente a seus alunos e à sociedade em geral.13 As consequências dessa perspectiva remetem não só para a melhoria da prática docente, mas também para a problematização dessa visão de senso comum socialmente instituída. Essa problemática se agrava ainda mais à medida que determinadas reformas educacionais podem ter impacto importante na educação básica, como é o caso da atual reforma do ensino médio, conforme discutido anteriormente. O propósito do debate, gerado na intervenção didática, foi o de fornecer diferentes perspectivas aos licenciandos para que eles fossem capazes de argumentar acerca da importância do conhecimento químico a ser trabalhado nas escolas da educação básica.

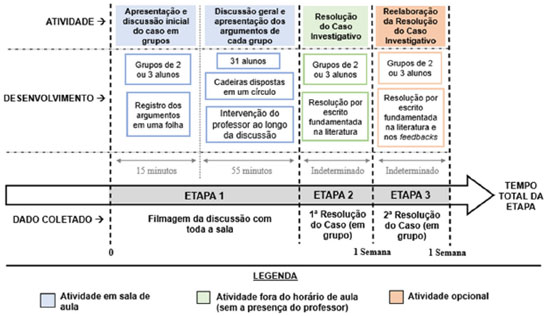

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Esta pesquisa não-experimental e do tipo estudo de caso qualitativo24 foi realizada em uma turma de 31 alunos do primeiro ano da Licenciatura em Química de uma universidade pública do interior do estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi investigar os impactos da implementação do CI "Estudar Química para quê?" nos argumentos construídos por futuros professores a respeito da importância da inclusão da Química no currículo e o potencial de uma intervenção para desafiar e remodelar suas concepções prévias a respeito da natureza e do propósito dessa disciplina escolar, assim como suas implicações subsequentes para os objetivos mais amplos da educação escolar. As atividades foram desenvolvidas em 11 grupos, numerados de 1 a 11, de 3 ou 2 alunos cada. Esse percurso ocorreu em três etapas, sumarizadas na Figura 1.

Os argumentos prévios foram coletados durante a etapa 1. A discussão foi filmada, transcrita e, posteriormente, analisada com o auxílio de um roteiro de análise textual (RAT). Nesse primeiro momento, os argumentos apresentados foram elaborados de forma espontânea pelos licenciandos a partir da leitura do caso, isto é, sem nenhuma fundamentação teórica prévia. Após o debate, para propor a resolução formal e escrita do CI, os licenciandos deveriam ler e discutir o texto de referência,13 que versava sobre as categorias de argumentos propostas por Millar,16 e repensar seus argumentos utilizados na etapa 1. Os argumentos após a implementação foram apresentados nas etapas 2 e 3. Os dados foram coletados por meio dos documentos entregues como resolução do CI (etapa 2), bem como de reelaboração para aqueles grupos que optaram por corrigir a primeira versão escrita. A resolução do CI deveria ser apresentada na forma de um texto dissertativo-argumentativo, no qual o grupo precisaria listar e embasar os argumentos a serem utilizados pelo personagem Sr. Alcidez. A entrega da versão após o feedback do professor formador (etapa 3) apresentava um caráter tanto formativo quanto somativo,23,24 no sentido de que cada grupo poderia reconhecer aspectos problemáticos/limitantes de seus argumentos a fim de melhorar sua resolução e, ainda, aumentar a nota final da atividade (etapa 3). Como forma de analisar os diversos dados, optou-se pela análise de conteúdo (AC) proposta por Bardin.25 Em princípio, os cinco argumentos sintetizados por Millar16 constituíram as categorias a priori: utilitarista, econômico, democrático, social e cultural. Os resultados apresentados na próxima seção foram organizados na ordem em que ocorreram as três etapas de atividades propostas do CI.

RESULTADOS E DISCUSSÃO Etapa 1: discussão inicial do CI "Estudar Química para quê?" Na etapa 1, cada grupo expôs seus argumentos preparados previamente para toda a sala. No sentido de facilitar a discussão, os licenciandos foram organizados em uma grande roda (Figura 2). O professor formador desempenhou a função de mediador do debate e realizou intervenções durante a discussão.

Figura 2. Momento de discussão na etapa 1 da implementação do caso investigativo

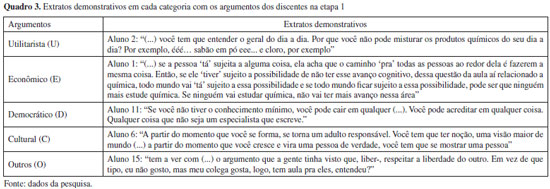

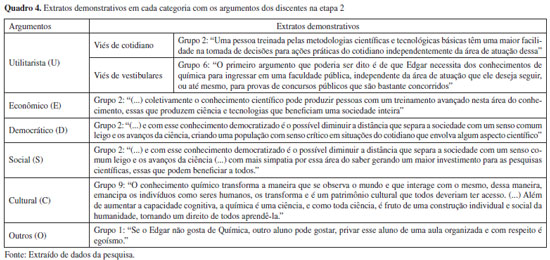

Durante a fase de pré-análise do material, percebeu-se que os argumentos sintetizados por Millar,16 que constituíram as categorias a priori, não seriam suficientes para contemplar todos os argumentos apresentados pelos licenciandos. Em função disso, recorreu-se à utilização de uma categoria a posteriori, denominada "outros". Esta categoria abarca um argumento relacionado à ideia de empatia entre alunos, ou seja, um argumento segundo o qual o fato de um aluno não se interessar pela disciplina de Química não significaria que os outros estudantes deveriam ser privados de adquirir esses conhecimentos. Esse argumento não se alinha, por exemplo, à categoria utilitarista e nem à econômica. A Figura 3 apresenta o gráfico com a ocorrência em porcentagens dos argumentos utilizados pelos discentes.

Figura 3. Porcentagem das categorias de argumentos utilizados pelos estudantes na etapa 1

Como é possível observar, o argumento utilitarista foi o mais utilizado pelos estudantes durante o debate, representando 69% (22 ocorrências). Além disso, o argumento cultural apresentou baixa ocorrência (3,1% - 1 ocorrência) e o argumento social não foi mencionado em nenhum momento do debate. Por sua vez, o Quadro 3 apresenta extratos demonstrativos das categorias presentes nas falas dos estudantes, ilustrando os resultados do processo de categorização segundo a AC.

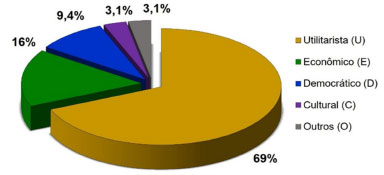

Como apontado por Millar,16 poucas ou quase nenhuma decisão prática do cotidiano realmente necessita ser informada obrigatoriamente de conhecimentos científicos. Sendo assim, o argumento utilitarista pode ser facilmente refutado e, portanto, por si só não é considerado forte o suficiente para que os futuros professores sustentem a importância da disciplina de Química no currículo escolar. Desse modo, tal argumento precisaria ser devidamente problematizado a fim de avançar as discussões em direção ao desenvolvimento de argumentos mais sofisticados alinhados a outros valores da educação científica de estudantes do nível médio. Nesse sentido, as intervenções realizadas pelo professor formador durante a discussão dos alunos foram imprescindíveis para a problematização e o aparecimento de outros tipos de argumentos. A Figura 4 apresenta os argumentos utilizados pelos discentes em relação aos momentos de mediação. As categorias de argumentos (eixo y) estão distribuídas em uma linha do tempo (eixo x) e as linhas tracejadas verticais sinalizam momentos de intervenção realizadas pelo professor formador. Cada ponto marcado no gráfico representa a aparição de determinada categoria de argumento na fala dos alunos ao longo do debate.

Figura 4. Distribuição dos argumentos dos estudantes e intervenções do professor formador ao longo do tempo da discussão do caso investigativo

As intervenções correspondem a indagações e provocações realizadas pelo professor formador a partir dos argumentos debatidos pelos grupos (como nos extratos representativos apresentados a seguir). Nota-se que as intervenções foram de grande importância para o aparecimento de outras categorias de argumentos, como a econômica (6ª intervenção), cultural (9ª intervenção) e "outros" (10ª intervenção). É possível observar que no início da discussão o argumento utilitarista foi apresentado espontaneamente com grande ocorrência. Com as intervenções, essa ocorrência diminuiu, dando espaço para outros tipos de argumentos considerados mais sofisticados. Nesse sentido, pode-se supor que sem a problematização do formador, durante as intervenções, outras categorias de argumentos não teriam aparecido de forma espontânea pelos estudantes durante o debate do caso. Os extratos demonstrativos a seguir apresentam a fala do professor durante a 9ª intervenção e a fala do aluno que acusa o aparecimento do argumento cultural.

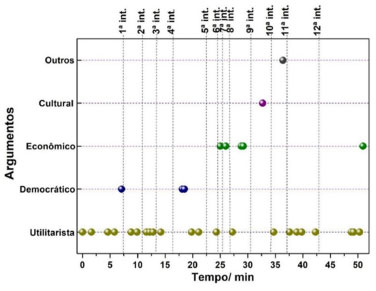

Antes dessa intervenção, os argumentos, em sua grande maioria, estavam pautados na perspectiva de que a Química é importante para as decisões e ações práticas do dia a dia. A fala de um aluno acusa uma perspectiva cultural, embora não muito aprofundada, de que não basta aprender Química somente para a atuação profissional, mas sim para que possa "virar uma pessoa de verdade", ou seja, fazer parte da sociedade moderna com uma visão mais ampliada de mundo. De forma geral, embora as intervenções tenham sido importantes para que os discentes refletissem sobre os argumentos que vinham sendo utilizados ao longo do debate e, consequentemente, para que emergissem outras categorias de argumentos, o utilitarista foi majoritário na fala dos licenciandos. Como mostra a Figura 4, esse argumento permanece até o final da discussão, inclusive ao final da ação didática sua ocorrência volta a aumentar. Isso demonstra que a perspectiva utilitarista estava fortemente enraizada na concepção dos estudantes, pois, além de ser dominante, perdurou ao longo do tempo, mesmo com o surgimento de outras perspectivas após intervenções do formador. Nesse sentido, infere-se que os alunos, preponderantemente, apresentavam uma noção pautada por perspectivas de senso comum acerca da importância do ensino de ciências, de forma geral, e do ensino de química, de modo particular. Em razão disso, a continuidade da intervenção visava aprofundar as discussões por meio da necessidade de pesquisa, leitura, reflexão de referências acadêmico-científicos sobre a temática-alvo, a fim de encaminhar os estudantes a uma resolução formal do CI, após o contraste de seus argumentos iniciais. Etapa 2: resolução do CI "Estudar Química para quê?" Conforme apresentado na Figura 1, após o debate presencial em sala de aula, disparador das reflexões iniciais, os grupos de estudantes leram o texto de referência e, após novas discussões, deveriam produzir um texto dissertativo-argumentativo com uma proposta de resolução do CI. Durante a pré-análise das resoluções do CI proposta pelos grupos, foi possível notar o aparecimento de dois diferentes vieses dentro do argumento utilitarista. O primeiro estava voltado para a importância dos conhecimentos químicos no cotidiano dos indivíduos e o outro, um pouco distinto, voltado para a realização de provas de vestibulares e concursos. Por esse motivo, optou-se por utilizar a regra de contagem dupla para o surgimento dessas duas subcategorias dentro do argumento utilitarista. Ainda que os vieses se diferenciassem entre si, pode-se dizer que contemplavam a categoria utilitarista discutida por Millar,16 pois ambos apresentam a perspectiva de que o conhecimento químico será útil nas ações e decisões práticas na vida dos indivíduos. Para os outros argumentos, considerando-se que não houve subvariações em cada categoria, a contagem é única no texto. A Figura 5 apresenta a ocorrência das categorias de argumentos nessa segunda etapa e o Quadro 4 apresenta extratos demonstrativos das categorias identificadas nos textos entregues pelos grupos de estudantes.

Figura 5. Ocorrência das categorias de argumentos apresentados pelos grupos na etapa 2

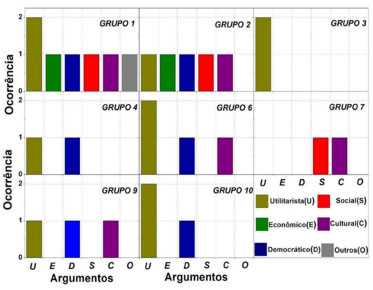

Cabe reforçar que a perspectiva da intervenção didática desenhada era a de que os licenciandos compreendessem que existem diferentes categorias de argumentos, com diferentes forças explicativas e persuasivas e a resolução do CI demandaria diferentes perspectivas para o convencimento dos personagens. De acordo com essa compreensão, observa-se que somente o grupo 2 discutiu em sua resolução todos os argumentos apresentados por Millar.16 Por sua vez, também vale sublinhar que o argumento cultural apareceu em mais da metade das resoluções (7 dos 11 grupos). Como discutido por Millar,16 essa perspectiva constitui um argumento sofisticado para sustentar a importância da disciplina de Química no currículo escolar, ou seja, as chances de serem refutados são menores quando comparados ao argumento utilitarista, por exemplo. Outro ponto importante a ser ressaltado é a aparição do argumento social, que não havia sido mencionado na etapa anterior. Esses dados mostram avanços, ainda que discretos do ponto de vista de toda a turma, promovidos pelas atividades propostas na etapa 2 da resolução do CI. Nota-se que os grupos puderam avançar em seus argumentos e, até mesmo, apresentar perspectivas um pouco mais sofisticadas sobre a temática, como foi o caso da utilização do argumento cultural. Todavia, como pode ser observado na Figura 5, ainda que a ocorrência dos outros argumentos tenha aumentado em relação à etapa 1, o argumento utilitarista foi prevalente nos textos de todos os grupos. Isso reafirma a perspectiva de que essa justificativa é resistente a mudanças, pois alguns grupos o apresentaram unicamente como resolução final mesmo após a leitura do texto referência. Assim como apontado por Millar,16 a perspectiva utilitarista é a mais amplamente impregnada no senso comum, além de ser uma compreensão da ciência supervalorizada em detrimento das demais. Em função dessa influência, considera-se que dificilmente ocorreriam rupturas abruptas nas concepções dos estudantes em uma única intervenção, sobretudo levando-se em conta que se tratava de licenciandos ingressantes no curso. Essa constatação enseja, de um lado, o reconhecimento da importância do feedback formativo do professor formador (discussão a seguir) e, de outro lado, a necessidade de ações longitudinais que estimulem mudanças processuais ao longo de todo o curso de licenciatura, sobremaneira nas disciplinas didático-pedagógicas. Etapa 3: 2ª versão da resolução do CI "Estudar Química para quê?" A etapa 3 foi opcional e envolvia a reformulação da resolução do texto dissertativo-argumento com base nas devolutivas críticas fornecidas pelo professor formador. Essa terceira etapa foi planejada considerando que a avaliação formativa assume um papel crucial no processo de ensino e aprendizagem por focar no acompanhamento da progressão dos estudantes, em contraste com práticas tradicionais que muitas vezes priorizam apenas a atribuição de notas em momentos pontuais. Como destacam Sánchez Blanco e Valcárcel Pérez,26 considerar as concepções prévias dos estudantes e relacioná-las aos objetivos de aprendizagem delineados pelo professor é essencial nesse processo. Ao invés de uma mera verificação de resultados, a avaliação formativa propõe um acompanhamento contínuo e processual, no qual os estudantes se tornam protagonistas de sua aprendizagem. Nessa perspectiva, Ramos e Moraes27 reforçam que, ao longo do desenvolvimento de um tema, os estudantes podem, por meio de feedbacks construtivos e reflexões sobre suas próprias produções, identificar seus erros e planejar ações para superá-los, utilizando suas próprias atividades anteriores como ponto de partida. Dessa forma, a avaliação formativa se torna uma estratégia poderosa para promover a autonomia, o senso crítico e a aprendizagem consistente, consolidando um diálogo mais próximo e produtivo entre professor e estudantes. Nessa etapa, 8 dos 11 grupos decidiram entregar a 2ª resolução do CI. Reforça-se que essa etapa, conforme recomendado por alguns autores,26,27 era optativa e de livre escolha dos grupos. A Figura 6 apresenta a ocorrência das categorias de argumentos identificadas nas novas versões dos textos entregues pelos grupos.

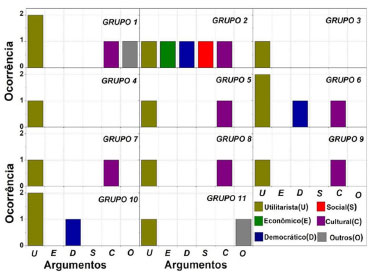

Figura 6. Ocorrência dos argumentos apresentados pelos grupos na etapa 3

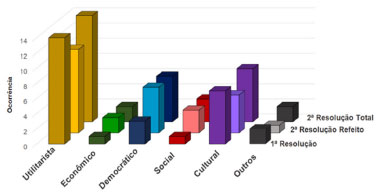

Observa-se que os grupos 2, 6 e 10, após revisão textual para entrega como atividade avaliativa, ainda permaneceram utilizando as mesmas categorias de argumentos da primeira versão. Apesar disso, é possível observar alguns avanços importantes nessa terceira etapa em relação à etapa 2. Um primeiro aspecto relevante se refere à identificação de 2 grupos que utilizaram uma argumentação plural (1 e 2) e de apenas 1 grupo (3) com a permanência da utilização apenas do argumento utilitarista. O grupo 1, por exemplo, utilizou todas as categorias de Millar16 em sua argumentação para a resolução final do CI. Outro aspecto importante diz respeito ao fato de a metade dos grupos passarem a utilizar 3 ou mais categorias de argumentos na resolução final do CI. Mais uma mudança significativa se refere à maior ocorrência do argumento democrático, pois 6 dos 8 grupos discutiram em suas resoluções essa perspectiva, a qual, como discutido por Millar,16 constitui uma justificativa mais sofisticada em comparação ao argumento utilitarista. De forma geral, observa-se alguns avanços importantes entre as três etapas, principalmente no que diz respeito ao uso de argumentos mais sofisticados. Na etapa 1, o argumento social não havia sido mencionado por nenhum aluno. Já nas etapas 2 e 3, foi utilizado por mais de um grupo. O argumento cultural, que ao lado do argumento social representa justificativas consistentes para o ensino de Química nas escolas, foi apresentado uma única vez na etapa 1 e foi pouco desenvolvido. Já nas etapas 2 e 3, a ocorrência desse argumento aumentou significativamente. Além disso, foi possível observar uma evolução em relação à pluralidade de argumentos. A Figura 7 apresenta um gráfico comparativo das porcentagens dos argumentos entre as etapas 2 e 3.

Figura 7. Gráfico comparativo entre a ocorrência em porcentagem dos argumentos utilizados pelos grupos nas etapas 2 e 3

Vale destacar que as últimas colunas (2ª resolução total) consideram a 1ª resolução para os grupos que não refizeram o trabalho e a 2ª resolução daqueles que optaram por corrigir a partir dos feedbacks do professor formador. Alguns pontos merecem destaque: o argumento democrático, por exemplo, teve sua ocorrência duplicada em relação à 1ª entrega. Os argumentos econômico e social passaram a apresentar maior ocorrência após a 2ª resolução. Os argumentos utilitarista, cultural e "outros" permaneceram com a mesma ocorrência. Diante disso, o argumento utilitarista se apresenta persistente, corroborando as afirmações apresentadas por Millar. Esse fato parece apontar para a necessidade de ajustes tanto na forma de condução da resolução do CI, com intervenções mais incisivas do formador para problematizar concepções utilitaristas resistentes, quanto na melhoria do texto de referência e na assertividade dos feedbacks do formador. Sobejamente, assim como discutido na seção anterior, as concepções dos alunos ingressantes não seriam modificadas de forma abrupta como resultado de apenas uma intervenção e, nesse sentido, precisariam ser processualmente trabalhadas ao longo de todo curso. Contudo, a despeito dessa constatação, os dados compilados parecem apontar que houve um impacto positivo da implementação do CI, principalmente associado a dois fatores. O primeiro está voltado para o formato da mediação empregada pelo professor formador que esteve pautado no estímulo à reflexão crítica dos argumentos considerados. Já o segundo fator está relacionado ao caráter formativo de avaliação empregado na disciplina. Essa organização previa uma oportunidade para os alunos refletirem e reescreverem resoluções do caso após a primeira entrega e a partir dos feedbacks apresentados pelo professor formador. Assim, além da melhoria da nota, puderam desenvolver e evoluir seus conhecimentos sobre a temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta pesquisa, por meio da aplicação de um Caso Investigativo (CI) cuidadosamente elaborado, buscou investigar os impactos da implementação do CI "Estudar Química para quê?" nos argumentos construídos por futuros professores a respeito da importância da inclusão da Química no currículo e o potencial de uma intervenção para desafiar e remodelar suas concepções prévias a respeito da natureza e do propósito dessa disciplina escolar, assim como suas implicações subsequentes para os objetivos mais amplos da educação escolar. Nesse sentido, os resultados obtidos revelam que, a despeito da força inicial de uma visão utilitarista - reflexo, em certa medida, de concepções difundidas no senso comum sobre a educação científica - a intervenção proporcionou o desenvolvimento paulatino, embora não linear, de uma argumentação mais plural e complexa. A análise dos dados demonstra que a inserção do CI, articulada a uma perspectiva de avaliação formativa que privilegia o acompanhamento processual e a autoavaliação, favoreceu a desestabilização de concepções prévias e o desenvolvimento de um posicionamento mais crítico e reflexivo por parte dos licenciandos. A maior apropriação de argumentos como o democrático, social e cultural - categorias usualmente negligenciadas em abordagens utilitaristas - aponta para o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda e multifacetada acerca do papel da Química na formação cidadã e para a superação de visões reducionistas que limitam o potencial da disciplina a fins puramente pragmáticos. Tais achados demonstram-se especialmente relevantes no contexto atual da educação básica brasileira, marcado por reformas curriculares que, embora necessárias, têm gerado contundentes debates sobre a importância e o papel de cada componente curricular. A formação inicial de professores de Química, nesse cenário, assume um papel crucial ao instrumentalizar os futuros docentes para atuarem como sujeitos críticos e reflexivos, capazes de articular argumentos consistentes em defesa de um ensino de Química que extrapole visões utilitaristas e contribua para a formação integral dos estudantes. Embora os resultados sejam promissores, ressalta-se a necessidade de se investigar, em pesquisas futuras, o impacto a longo prazo de intervenções como a proposta nesta pesquisa na prática docente desses futuros professores, sobretudo diante de situações desafiadores do cotidiano escolar. É crucial que, desde a formação inicial, promova-se não apenas o domínio conceitual da Química, mas também a capacidade de articular argumentos robustos, contextualmente situados e alinhados a uma visão crítica e transformadora da educação científica. A perspectiva final é de tentar romper com o ciclo de reprodução de discursos utilitaristas e fortalecer o papel da Química na construção de uma sociedade mais justa, crítica e reflexiva.

REFERÊNCIAS 1. Presidência da República, Secretaria Geral; Lei No. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, Dispõe Sobre a Reforma do Ensino Médio Brasileiro; Diário Oficial da União (DOU), Brasília, 2017. [Link] acessado em Janeiro 2025 2. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação; Base Nacional Comum Curricular; Brasília, 2017. [Link] acessado em Janeiro 2025 3. Presidência da República, Casa Civil; Lei No. 14.945, de 31 de julho de 2024, Dispõe Sobre a Alteração da Lei No. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), a Fim de Definir Diretrizes para o Ensino Médio; Diário Oficial da União (DOU), Brasília, 2024. [Link] acessado em Janeiro 2025 4. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo; Currículo Paulista: Etapa Ensino Médio; São Paulo, 2020. [Link] acessado em Janeiro 2025 5. Souza, S. C.; de Almeida, A. N.; Revista Temas em Educação 2022, 32, e-rte321202302. [Crossref] 6. Piolli, E.; Sala, M.; Revista Exitus 2021, 11, e020138. [Crossref] 7. Leite, R. F.; Ritter, O. M. S.; Revista Temas & Matizes 2017, 11, 1. [Link] acessado em Janeiro 2025 8. Branco, E. P.; Zanatta, S. C.; Revista Insignare Scientia 2021, 4, 58. [Crossref] 9. Ostermann, F.; Rezende, F.; APEduC Revista - Investigação e Práticas em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia 2020, 1, 30. [Link] acessado em Janeiro 2025 10. Sipavicius, B. K. A.; Sessa, P. S.; Atas de Ciências da Saúde 2019, 7, 3. [Link] acessado em Janeiro 2025 11. Martins, M. G.; Castro, G. L.; e Silva, A. C. S.; Maia, F. J. N.; Mazzetto, S. E.; Revista Debates em Ensino de Química 2023, 9, 5. [Crossref] 12. Alves, J. Q.; Martins, T. J.; Andrade, J. J.; Currículo sem Fronteiras 2021, 21, 241. [Crossref] 13. Moralles, V. A.; Bego, A. M.; XVI Evento da Educação em Química (EVEQ) - Ensino de Química em Tempos de Crise: Reformas, Retrocessos e Desafios; Araraquara, Brasil, 2018. [Link] acessado em Janeiro 2025 14. Alvaro, M.; Massarani, L.; Quim. Nova 2024, 47, e-20240046. [Crossref] 15. Milner, B. Em Why Teach Science and Why to All?; Nellist, J.; Nichol, B., eds.; Hutchinson: Paris, 1986, cap. 1. 16. Millar, R.; Rev. Ensaio 2003, 5, 146. [Crossref] 17. Sá, L. P.; Kasseboehmer, A. C.; Queiroz, S. L.; Educ. Quim. 2013, 24, 522. [Crossref] 18. Sá, L. P.; Francisco, C. A.; Queiroz, S. L.; Quim. Nova 2007, 30, 731. [Crossref] 19. Wenzel, J. S.; Behm, M. B.; Revista Debates em Ensino de Química 2021, 7, 222. [Link] acessado em Janeiro 2025 20. Merlim, R. S.; da Silva, F. R.; Saraiva, V. S. M.; Cruz, R. M. V. S.; Caldas, R. L.; Machado, C. B. H.; Garcia, V. N.; Revista de Ensino de Ciências e Matemática 2020, 11, 149. [Link] acessado em Janeiro de 2025. 21. Francisco, W.; Benite, A. M. C.; Quim. Nova 2016, 39, 383. [Crossref] 22. Anastasiou, L. G. C.; Alves, L. P.; Processos de Ensinagem na Universidade: Pressupostos para as Estratégias de Trabalho em Aula; Editora Univille: Joinville, 2015. 23. Queiroz, S. L.; Cabral, P. F. O.; Estudos de Casos no Ensino de Ciências Naturais; Art Point Gráfica e Editora: São Carlos, 2016. 24. Moreira, M. A.; Metodologias e Pesquisa em Ensino; Livraria da Física: São Paulo, 2011. 25. Bardin, L.; Análise de Conteúdo; Edições 70: São Paulo, 2016. 26. Sánchez Blanco, G.; Valcárcel Pérez, M. V.; Enseñanza de las Ciencias 1993, 11, 33. [Link] acessado em Janeiro 2025 27. Ramos, M. G.; Moraes, R. Em Ensino de Química em Foco; Maldaner, O. A.; Santos, W. L. P., eds.; Unijuí: Ijuí, 2011, cap. 12. |

On-line version ISSN 1678-7064 Printed version ISSN 0100-4042

Qu�mica Nova

Publica��es da Sociedade Brasileira de Qu�mica

Caixa Postal: 26037

05513-970 S�o Paulo - SP

Tel/Fax: +55.11.3032.2299/+55.11.3814.3602

Free access